国土空间规划体系下,乡村地区空间管控面临“管控对象全域覆盖、管控措施逐级细化、管控层级呼应事权”的基本要求。改革开放以来,上海市从乡村建设空间“点域”管控逐步发展为乡村三类空间的“全域”管控,确立了村庄布局规划、郊野单元规划、村庄设计三个层级的管控体系,实现了管控对象的全域覆盖和管控措施的逐级细分,但也存在生态空间管控较为薄弱、管控精细化水平有待提升和镇域管控内容约束较多等问题。

基于对上海市成功经验和存在问题的剖析,提出了乡村地区全域空间管控的分区分级分类策略。依据“空间分区——用途单元——地块图斑”细化管控对象;依据“结构管控——用途管控——要素管控”明确管控层级任务;依据“基础要素逐级传导、附加要素分类叠加”制定分类管控措施。

中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称《若干意见》)构建了我国国土空间规划的总体框架,自然资源部《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》明确了村庄规划作为乡村地区详细规划的法定地位。应当看到,乡村地区是一个广阔而复杂的系统,存在着宏观、中观和微观等不同层面的管控需求(葛丹东,华晨,2010;郐艳丽,刘海燕,2010;周岚,于春,2014),村庄规划并不能涵盖全部。本文基于“管控对象、管控措施、管控层级”的分析框架,梳理国土空间规划体系管控的基本要求,剖析上海市乡村地区空间管控的演进特征和存在问题,提出乡村地区的全域空间管控策略。

01 国土空间规划体系下乡村地区空间管控的基本要求

2013年,中共中央《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出划定三生空间(生产、生活、生态)的开发管制边界,落实用途管制。2015年,《生态文明体制改革总体方案》提出应将国土空间用途管制扩大到所有自然生态空间。2019年,《若干意见》再次强调统筹布局生态、农业、城镇等功能空间,健全用途管制。可以看出,国家推进全域国土空间用途管制的初衷是一脉相承并不断细化的。

1、管控对象全域覆盖

落实全域国土空间用途管制是空间治理的基础。在广域的乡村国土空间中,村庄只是其中的“点”,过去的乡村规划更多的是从“点”来思考“域”的问题,关注于村庄建设空间,对农业和生态空间的管控流于粗放,导致了乡村地区规划管控遗漏缺失,未能有效实现乡村国土空间的全域用途管控(张尚武,李京生,郭继青,等,2014)。因此,必须从广域的乡村国土空间格局出发,统筹协调村庄建设、农业生产和生态保护的不同需求,优化建设、农业、生态三类空间格局,协调形成互不交叉重叠的生态保护红线、永久基本农田保护线、村庄集中建设边界等控制线,细化并协调这些空间要素的关系,实现乡村地区空间管控的全域覆盖。目前,我国对乡村建设空间已逐步建立起覆盖增量和存量的土地用途管制体系,对农业空间中的耕地已有较为清晰的管控方法,而对其他农业空间和生态空间的管控比较粗放(邓红蒂,袁弘,祁帆,2020),需要细化农业空间和乡村生态的管控内容。

2、管控措施逐级细化

一方面,建设、农业和生态空间在土地产权(田莉,姚之浩,郭旭,等,2015)、空间组织方式和环境特征(罗震东,夏璐,耿磊,2016;耿慧志,李开明,韩高峰,2019)、治理模式(张京祥,申明锐,赵晨,2014) 等方面有显著差异,管控措施需要结合各类空间特点,突出针对性(赵民,游猎,陈晨,2015)。另一方面,由于空间资源的多样性、复杂性和功能复合性,空间管控需要结合政府机构层级事权,依据管什么批什么采用多样化的管控措施。既要加强各类规划之间的有效衔接和传导,确保空间管控层层落实,实现乡村空间规划的底线约束作用;又要提高空间管控的效率和应变能力,为乡村社会发展的不确定性进行空间预留。因此,不同管控措施的衔接是乡村国土空间规划有效覆盖和实施的关键,需要针对乡村空间制定分级分类管控措施,既要明确空间约束性指标和边界,以及各级管控的分解细化要求,健全规划纵向传导机制;又要明确各类弹性指标的要求,便于各级责任主体结合乡村发展实际和发展需求,按需编制乡村规划,突出乡村重点和特色(张立,2018)。

3、管控层级呼应事权

空间规划作为国家开展空间治理的重要手段,需要厘清各级政府在空间规划体系中的权责关系,合理确定上下事权范围、管理权责关系。过去多种空间规划之间的冲突,深层次原因是纵向不衔接、事权关系未理顺造成的一系列博弈的结果(林坚,吴宇翔,吴佳雨,等,2018)。《若干意见》根据不同政府之间的事权关系将空间规划分为“五级三类”,要求按照“谁组织编制、谁组织实施”“谁审批、谁监管”“管什么就批什么”的原则进行国土空间规划的编制与管控。“一级政府,一级事权”的规划管理逻辑已深入人心,自然资源部门的组建基本解决了横向部门之间的规划管理重叠问题,但对于纵向的各级规划事权仍缺少合理的界定(张艳芳,刘治彦,2018)。因此,对乡村地区的空间管控,必须研究各级政府机构的规划权责边界,甄选规划管控要素,建立基于事权的多层级规划管控体系(孙莹,张尚武,2017)。

02 上海市乡村地区空间管控的演进特征和问题反思

1、乡村建设空间的“点域”管控

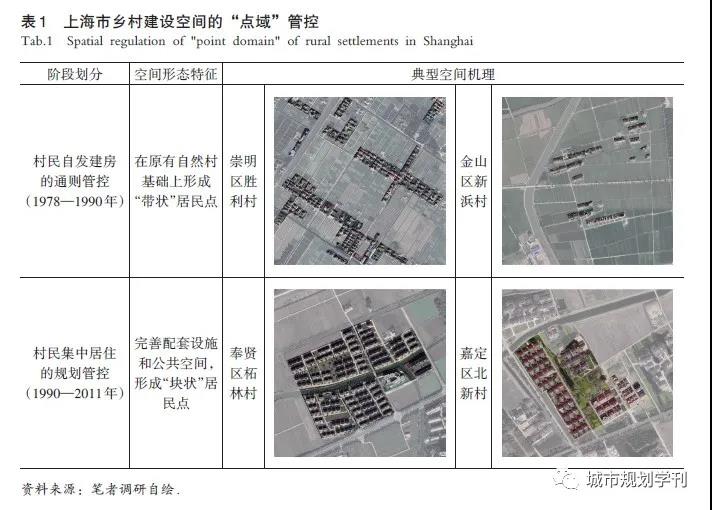

村民自发建房的通则管控(1978—1990年)

1978年确定了改革开放的总路线,村民收入不断增加,压抑了近30年的村民建房需求释放。为有效引导村民建房,1983年上海市颁布了《村镇建房用地管理实施细则》。规定村民建房不能占用耕地,只能在现有的宅基地和空地内协调解决,由此形成带状的村庄居住点(表1),但房前屋后的坑塘水面被村民填补用来建房,侵占了乡村的生态空间。

同时,细则规定村民建房用地控制在人均12—20m²,推算人均住房面积应不超过30m²。但由于缺乏有效管控措施,村民建房面积远超细则规定,根据统计资料,全市乡村人均房屋居住面积从1978年的16.75m²提升到1990年的42.01m²。

村民集中建房的规划管控(1990—2011年)

进入1990年代,村民在原有自然村基础上分散建房的弊端开始显现,居民点布局分散既不利于基础设施的配置,也难满足农业生产的规模化需求。为此,上海市政府提出“居住向城镇集中、工业向园区集中,农田向规模化经营集中”的“三个集中”战略,并确立为乡村建设的基本指导方针。

为落实“三个集中”战略,中心村规划启动编制,完善村庄配套设施和公共空间,形成相对集中的“块状”布局,与村民自发建房的空间肌理形成了鲜明对比(表1)。中心村规划在实施中需要占用周边的耕地和生态用地,但原有零散宅基地又无法有效复垦还耕,难以满足新增建设用地指标和耕地占补平衡指标的管控要求。大部分中心村规划未能实施,部分中心村虽然建成,但由于其人口规模难以支撑小学等服务设施的配置,村民实际入住率偏低(王颖,姜骏骅,张凌,2001)。

从管控效果来看,这一阶段主要是对乡村建设空间的“点域”管控,对农业空间和生态空间的管控相对薄弱。同时,该阶段管控由规划部门主导,也缺乏与土地、住房、水利、环保、林业等横向部门的有效衔接,管控的总体效果不尽如人意。

2、乡村三类空间的“全域”管控

郊野单元规划的全覆盖管控(2012年至今)

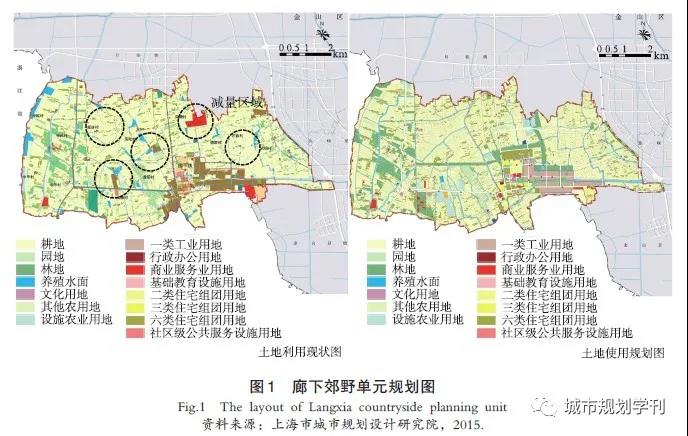

2012 年,上海市确定了“总量锁定、内涵增长”的建设用地策略,建设用地减量成为新时期乡村地区规划管控的主要任务(庄少勤,史家明,管韬萍,等,2013)。郊野单元规划编制随之启动,定位为镇域层面统筹全地类、全要素、覆盖全域空间的详细规划。至2019年底,上海市域范围内86个涉农街镇均已完成郊野单元规划的编制工作。

以廊下郊野单元规划为例(图1),其规划管控内容分为三部分。一是建设用地和耕地的整合置换,将城市开发边界外乡村闲置、分散的建设用地置换复垦为耕地,同时给予减量化面积1/3的建设用地指标,用于类集建区建设。其内在逻辑为通过建设用地指标的空间转移,促进乡村地区土地集约使用和生态环境的改善;二是整合农业和生态专项规划,实现对农业和生态空间的差异化管控。落实永久基本农田红线,细分农业生产种植分区和设施农用地配置;落实生态保护红线,优化农、林、水等一般生态空间和用地细分;三是细化村庄建设引导,明确配套设施、住房建设和乡村风貌的管控要求。在管控措施上,郊野单元规划通过边界管控和规则管控落实了乡村地区重要控制线,实现了对乡村三类空间的细分,并对各类用地的开发进行指标管控。

村庄布局规划的结构管控(2014年至今)

村庄布局规划是对乡村地区进行的结构管控探索。2014年,上海市9个郊区陆续启动编制村庄布局规划,重点明确各类村庄分类原则和功能定位,并同步落实各类用地规模总量控制,以指导郊野单元规划的编制。

以嘉定区村庄布局规划为例(图2),其规划管控内容分为三部分。一是衔接城乡空间布局,加强乡村地区在功能定位和发展规模上与城镇的对接;二是明确乡村总体空间布局等“结构性”内容,将现状村庄划分为保护、保留、撤并(细分为撤并上楼以及平移归并两种形式)三种类型,并同步落实了乡村建设用地、永久基本农田、生态保护用地的规模分解方案;三是关于乡村配套设施和风貌的管控,对镇级、行政村级、自然村级公共服务设施和市政基础设施提出配置标准,对乡村风貌提出引导要求。在管控措施上,通过指标管控、边界管控和功能管控的方式明确建设用地规模和空间布局,通过名录管控明确乡村发展分类、设施配套标准和乡村风貌管控的要求。

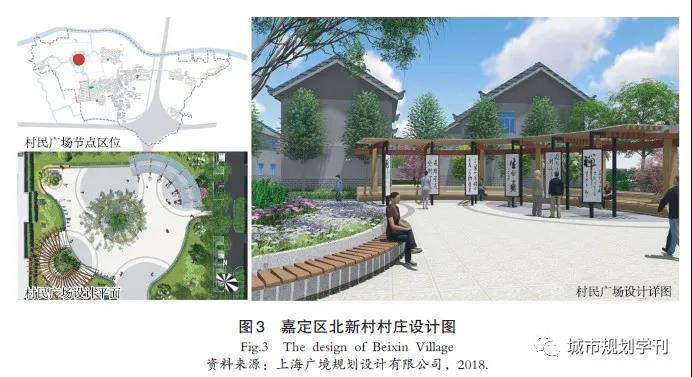

村庄设计的重点区域管控(2017年至今)

村庄设计是乡村空间秩序和景观风貌的管控探索。2017年,党的十九大提出实施乡村振兴战略,明确产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的二十字方针。为提升乡村空间环境品质、塑造特色空间秩序,在落实郊野单元规划对乡村土地用途管制和指标控制的前提下,上海市提出对村民集中居住区域和村庄重点区域可按需开展村庄设计。

以嘉定区北新村村庄设计为例(图3),其管控内容分为三部分。一是优化村庄的整体空间格局和景观风貌特征,加强对沿水沿路等自然景观风貌的引导,对房前屋后庭院空间提出植物种植等设计引导;二是制定新建、改建和保留建筑的风貌设计策略,对建筑体量、风格、材质、颜色等进行管控;三是对村庄入口、滨水岸线、道路桥梁、公共场地、工程设施、滨水、宅旁、村庄入口等重要节点和公共空间进行设计。进一步地,同步完成了各建设项目的资金预算和时间进度安排。在管控措施上,村庄设计通过指标管控、边界管控和形态管控实现管控目标,在编制过程中广泛征询村民意见,在管控方式上体现出更大弹性。

从管控效果来看,村庄布局规划实现了对乡村功能、结构和规模的总体控制,解决了乡村发展的“结构性”问题,并为郊野单元规划落实全域管控提供了上位指导(吴燕,2018);郊野单元规划实现了乡村地区空间管控的全域覆盖,协调落实了乡村各类项目的用地需求,解决了空间管控的“实施性问题”;村庄设计将乡村地域文化和特色元素积极融入,有效指导了景观风貌建设(表2)。

3、上海市乡村地区空间管控的问题反思

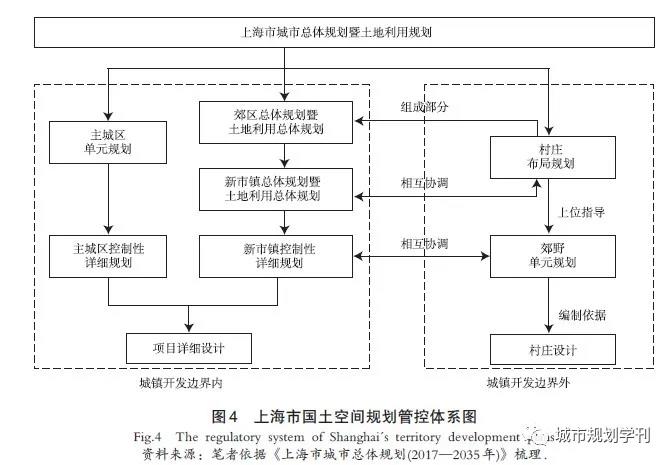

2018年,上海市颁布《乡村规划导则》,确认了村庄布局规划、郊野单元规划、村庄设计三个层级的乡村地区管控框架,并明确了与城市开发边界内规划编制体系的对接(图4)。但这一管控体系能否复制和推广还需要更加深入的思考。

管控对象实现全域覆盖,但生态空间的管控较为薄弱

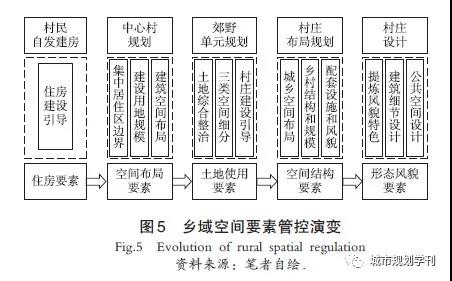

从建设空间管控发展到全域空间管控,乡村空间管控逐步实现了全域覆盖(图5),农业和生态空间被侵占的情况也得到了有效缓解。其一,建设空间的管控在原有居民点用地管控的基础上,完善了覆盖增量和存量的土地用途管制内容;其二,农业空间的管控实现了用地细分,划定了永久基本农田红线,实现了静态边界管理,同时完善了种养殖分区和设施农用地的配置,通过耕地占补平衡指标实现对农业边界的动态管控;其三,对生态空间的管控,落实了生态保护红线,设定森林覆盖率、河湖水面率、土地和水体质量等级等约束性指标实现生态和环境承载的动态调控。

但从实施效果来看,对乡村建设空间的管控具体明确,对农业各类细分空间的管控也比较有效,但对生态空间的管控仅体现在对生态保护红线的划定,内容较为薄弱。首先,缺乏对生态保护红线内自然保护区、水源保护区、湿地保护区等空间管控单元的细分;其次,三类空间的细分主要依据农用地、建设用地、未利用地的划分方法,对生态保护红线外的一般生态空间缺乏明确的范围界定,相关管控内容难以落地实施;再次,虽然生态空间独立于建设空间和农业空间而存在,但在建设空间和农业空间内,也有基于生态目标的管控需求,如绿地率、化肥和农药使用量等生态要素的管控需求(颜文涛,邹锦,2019)。

管控措施实现逐级细化,但管控精细化水平有待提升

依据“目标指标化、指标空间化、空间形态化”的原则细化管控要求,形成了逐级递进、精准高效的管控措施。其一,村庄布局规划协调村镇发展定位,分解建设用地规模,并将各种发展目标落实为可量化的指标,实现定性的非空间性内容与定量的空间性内容的融合;其二,郊野单元规划承接村庄布局要求,通过边界管控、指标管控、功能管控的措施统筹落实各项建设需求,并体现在细分用地之中;其三,村庄设计对乡村重点建设区域采用边界控制、形态管控和指标管控的措施,将平面性的空间管控要素转化为立体性的形态控制准则。总体上,对建设空间形成了“指标+边界+名录+规则+功能+形态”的管控措施,兼具了空间管控的刚性和弹性;对农业和生态空间形成了“边界+指标+规则”的管控措施(表3)。

但也要看到,空间管控过于刚性,弹性不足,空间管控精细化水平还需提升。对农业和生态空间的管控主要体现在划定永久基本农田和生态保护红线等空间刚性边界的划定方面,配套制定的一系列管控指标,如森林覆盖率、河湖水面率、土地和水体质量等级等指标只是对空间承载力保护的基础要求。随着农业功能现代化和生态功能服务化的趋势,农业旅游、生态观光、自然教育等一些新型业态和项目需要落实在农业和生态空间中,应在分区层面制定这些新型项目的准入规则,在地块层面完善功能、布局、强度、形态、风貌等相关控制要求。

层级划分实现有效对接,但镇域管控内容约束较多

上海市乡村地区面临的是城市化发展后期、大量低效闲置的乡村建设用地所带来的资源环境束缚问题,乡村建设用地的减量成为空间管控关注的重点。为推进建设用地减量,郊野单元规划在镇域层面既完成了全域空间地类用途的细分,实现了底线管控;又以图则的形式完成了乡村发展内容的管控,明确了各类用地的规划控制指标(包括容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度等)。这种把村域层次的村庄规划与镇域层次的土地用途管控整合编制的做法有利于推进建设用地的减量,适用于快速发展的上海乡村。但我国广大的中西部地区,乡村普遍发展缓慢,乡村建设实际需求小(彭震伟,张立,董舒婷,等,2020),追求镇域层面乡村发展内容的全覆盖并不是特别需要。

村域层面更需要的是强化引导、减少约束,其各项发展指标的确定都应当是在底线约束下,市场和村民深度参与的结果(贺贤华,毛熙彦,贺灿飞,2017;杨贵庆,关中美,2018;赵广英,李晨,2019)。因此,在借鉴上海乡村空间管控的经验时,需要对镇域层面的郊野单元规划管控内容进行瘦身,保留其专项规划协调和地类细分布局的内容,突出其底线管控作用;而将涉及乡村发展的具体内容,包括各类用地开发强度和形态控制等管控要素,放到村域层面的规划中,通过与村民的全方位商议去细化落实(范凌云,2015)。

03、国土空间规划体系下乡村地区全域空间管控策略

1、细化管控要求和管控对象

细化分区管控要求

农业空间和生态空间是乡村经济的重要载体,目前多采取被动保护的模式,主要体现在永久基本农田和生态保护红线的划定,但缺乏对农业空间和生态空间多功能要素的合理利用,造成了空间资源的闲置,农业空间和生态空间的综合效益难以发挥。需要进一步加强农业空间和生态空间的细分,在坚持最严格耕地保护制度下,对农业种植、养殖等空间进行分类管控,兼顾设施农业、农业旅游等业态需求,实现从农业效益到综合效益的提升。生态空间要依据生态重要性进行差异化管控,在保障生态服务功能的整体性和系统性的基础上,落实生态教育、生态观光和服务等项目的准入机制和用地需求。

细分用途单元和地块图斑

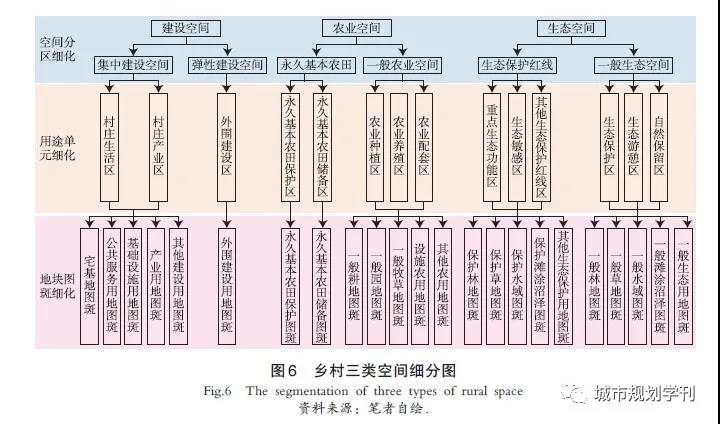

通过“空间分区——用途单元——地块图斑”逐层细化全域空间管控对象。其一,基于空间开发利用保护的重要性,从乡村三类空间中提炼出需要严格管控的三线,三线外的空间可分为弹性建设空间、一般农业空间和一般生态空间,形成乡村地区的“三区三线”;其二,依据用地主导功能的差异,进一步对乡村地区三类空间进行细分,形成14类用途单元;其三,依据地块边界和主导功能的差异,将14类用途单元细分为23项地块图斑要素,落实对乡村宅基地、配套设施、道路交通等建设要素的管控,强化对林地、草地、水域、沼泽滩涂等生态要素的保护(图6)。

2、明晰管控层级和技术要点

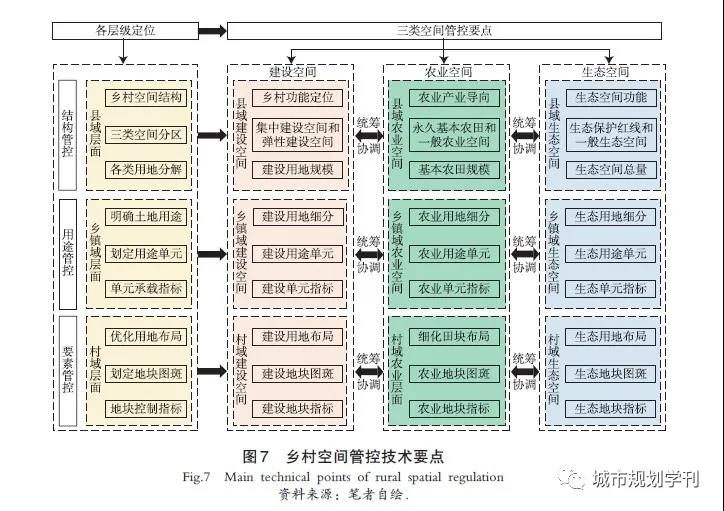

各层级管控定位

依据县、乡镇、村三个层级的事权范围和空间尺度特征,按照“分级覆盖、突出重点”的原则,确定“结构管控——用途管控——要素管控”的管控定位。县域层面为结构管控,侧重空间资源底线的控制,完成三类空间边界的划分,将数量指标初步落实在空间边界中;乡镇域层面为用途管控,通过镇国土空间总体规划,整合各类专项规划的用地需求,实现全域空间细分和用途管制,将各项管控需求落实到用途单元中;村域层面为要素管控,通过村庄规划,将各项管控要素落实到地块图斑中,并传递到村庄详细设计中,直接指导村庄的建造实施。

各层级技术要点

不同层级的管控重点不同,其适用规划技术亦有所差异(图7)。县域层面需要明确乡村功能结构、三类空间分区和各类规模分解。结合各村功能定位,划定集中建设空间和弹性建设空间边界,衔接部门指标、整合乡镇指标,分解乡村建设用地规模。明确农业产业导向和主要生产任务;划定永久基本农田和一般农业空间边界;分解落实各村耕地保有量、永久基本农田面积等规模。依据生态资源的重要性和价值,明确生态空间功能,划定生态保护红线和一般生态空间边界,分解落实各村生态保护红线规模,明确各类生态要素的总量。

镇域层面明确土地用途,划定用途管控单元,分解单元承载指标体系。将建设用地细分为宅基地、产业用地、公共服务设施用地等,划定村庄生活区、产业区等建设用途单元边界,明确各类建设用地规模、开发强度、村民建房标准等建设单元指标。将农用地细分为耕地、园地、牧草地、设施农用地、其他农业用地,划定农业种养殖等农业用途单元边界,明确各类农用地规模、设施农用地规模等农业单元指标。将生态用地细分为林地、草地、水域、滩涂沼泽和其他生态用地等,划定重点生态功能区、生态保护区等生态用途单元边界,制定相应的准入规则和清单管控。

村域层面应结合村民意愿和市场需求,划定地块产权图斑边界,完善建设、农业、生态三类地块的控制指标。划定建设地块产权图斑,叠加地块用途、面积、强度、形态等管控要素;划定农业地块产权图斑,加强对农业种养殖要素和空间形态要素的引导;划定生态地块图斑,将各项保护和开发要素落实到生态图斑之中,明确允许开发的控制指标,完善生态用地图斑用途转用规则。

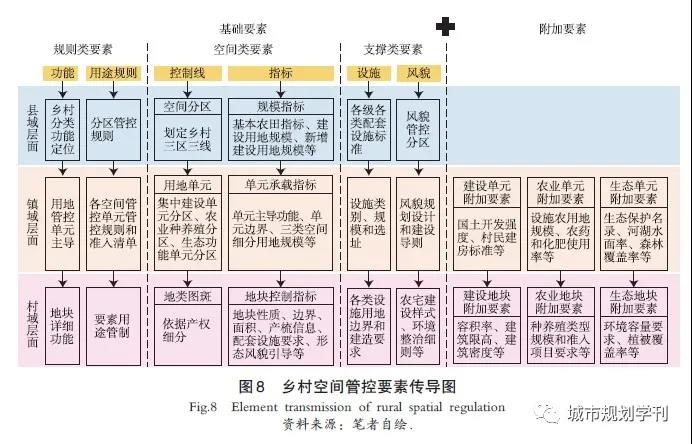

3、实施逐级传导和分类叠加

构建“基础要素逐级传导、附加要素分类叠加”的管控要素体系(图8)。基础要素适用于三类空间的共性管控,结合纵向政府事权,形成逐级细化、分解落实的纵向传导机制。附加要素适用于三类空间不同层级的特色管控,便于突出重点,提高管控的效率。

基础要素逐级传导

运用功能管控、规则管控、边界管控、指标管控、名录管控、形态管控的6种管控工具,构建“三种类型、六种要素”的基础要素管控体系(图8)。规则类要素指难以空间定位的要素,包括功能和用途规则;空间类要素是保障底线边界的空间要素,包括控制线和指标;支撑类要素从设施、风貌两个层面完善空间管控。六种管控要素首先承接上级规划数量要求,落实到县域的管控分区中,结合所在空间层级的管控要点,逐步细化分解至镇域的用途单元中,最后传导至村域的要素图斑中。控制线和指标是各层级之间有序衔接、传递的关键。

附加要素分类叠加

在基础要素的基础上,分类叠加附加要素,以满足三类空间在不同层级的特殊管控需求。以乡村旅游、生态观光等新产业新业态项目为例,需要布局诸如餐饮、住宿、停车、综合服务等功能性设施,具有用地规模小、布局灵活、可依附于乡村三类空间存在等特点。基础要素管控采用自上而下的传导路径,在县域层面往往难以准确预测三类空间中该类设施的规模和布局要求,需要在镇域和村域层面叠加附加要素促成项目落地。

镇域层面,应叠加三类用途单元附加要素。对建设单元,需要细化村民建房标准,包括用地和建筑面积标准、后退和间距、建造控制要求等。对于农业单元,应落实生产型和附属型设施农用地的边界和规模,如烘干机房、泵站等;对开展农业旅游所需的点状设施用地提出功能引导和规模控制要求;完善农产品质量认证率、化肥和农药使用量、秸秆综合利用率、土壤酸碱度等附加农业单元指标管控。对于生态单元,需要落实要生态保护要素名录和边界,如自然保护区、水源保护区等,制定准入规则和清单管理;对开展生态观光的服务设施用地,应明确其边界、功能和规模等相关控制要求。

村域层面,应叠加地块管控附加要素。对于建设地块,需要增加容积率、建筑限高、建设控制以及其他地块形态管控附加要素。对于农业地块,需要增加种养殖类型、规模、准入项目类型的要求,完善配套农业旅游设施建设控制要求,明确兼容用地边界、详细功能和相关控制要求。对于生态地块,需要明确环境容量要求;明确配套生态服务设施建造要求,包括允许开发建设的类型、规模、强度、布局和相应的控制指标;落实植被覆盖率和原有地形土壤保有率等附加控制要素。

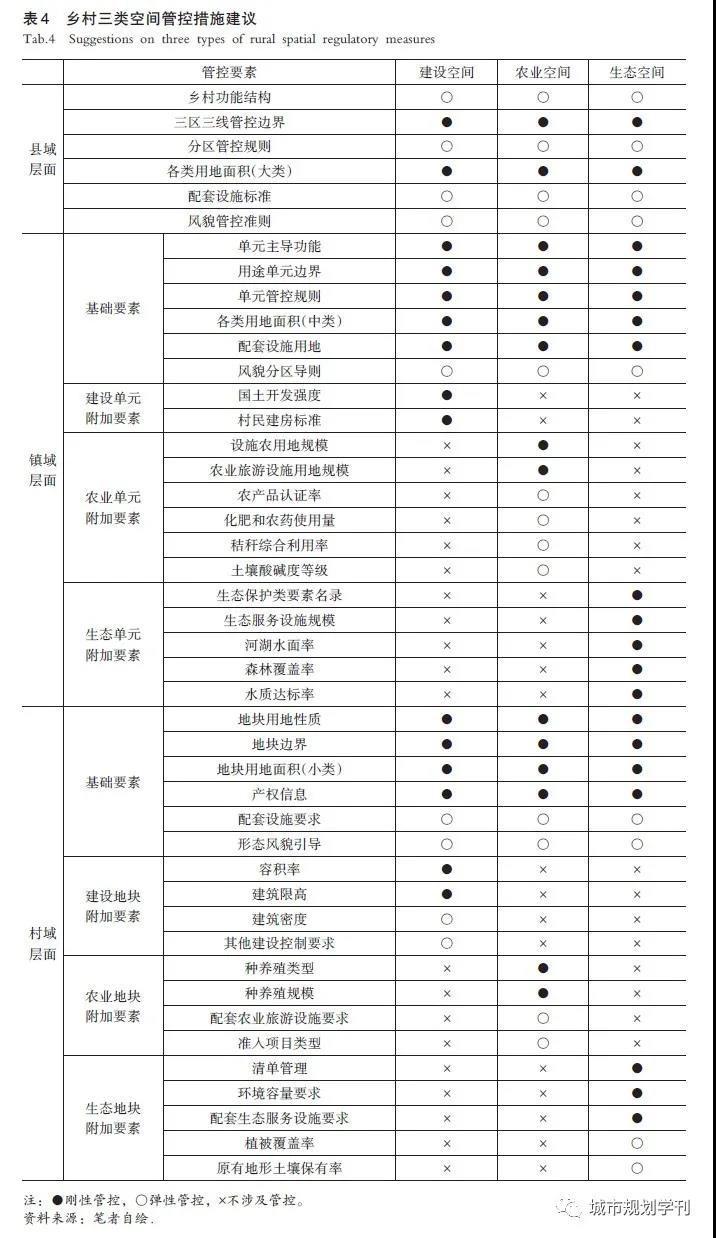

同时,由于各层次空间尺度和管控要素的构成差异,需要刚性管控和弹性引导相结合、动态维护的管控手段。一方面,建立针对乡村三条控制线的刚性管控要求,明确下层级规划需要落实的强制性内容。另一方面,对乡村三条控制线以外的空间,结合各级政府事权,预留一部分弹性空间,实现总量控制和动态优化。通过以上对基础要素、附加要素、管控手段的分析,形成乡村三类空间管控措施建议(表4)。

04 结语

在国土空间规划“五级三类”体系下,如何完善乡村地区的全域空间管控是本文研究的出发点。乡村地区全域空间管控体系的建立是涉及政治体制、社会经济等多领域的复杂系统,涉及分区分级分类的关键技术环节,其纵向分级传导机制和横向管控要素的整合仍是未来一段时间内需要重点推进的任务。

作者:耿慧志,李开明

来源:城市规划学刊