摘要

自中共中央、国务院作出“建立国土空间规划体系并监督实施”重大部署以来,国土空间规划体系建设和国土空间规划编制工作已经取得很大进展,相关的法律法规建设也在推进之中。本文基于法律体系化这一视域,研究《国土空间规划法》的立法定位、进路和模式,并讨论新法的法律秩序与体系衔接问题。首先阐述国土空间规划立法与法律衔接主题,提出为了克服以往空间性规划的体系复杂、法律之间不相协调等问题,宜单独制定国家层面的空间规划法律,并理顺各项相关法律的关系。然后论证《国土空间规划法》的立法进路、模式和法律体系的内在关联,提出应首先制定空间规划的“基本法”,待条件成熟后再推进法典化,包括将《国土空间开发保护法》与《国土空间规划法》作体系性整合。进而阐述基于《国土空间规划法》的空间规划治理法律秩序问题,涉及规划编制审批与事权衔接、规划监督和责任机制、公共利益与权利保障等内容。最后就《国土空间规划法》的制定和施行,从体系衔接和事项衔接两方面阐释与现行法律体系的具体衔接问题。

作者简介:

吕一平(1994-),女,同济大学建筑与城市规划学院,博士研究生,260109380@qq.com。

赵 民(1952-),男,同济大学建筑与城市规划学院,教授、博导,中国城市规划学会国外城市规划学术委员会、规划实施学术委员会副主任委员,本文通信作者。

1 导言

中共中央、国务院于2019年发布了《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称《若干意见》)[1]。《若干意见》的内涵极为丰富,是经过多年实践探索后的改革顶层设计和重大部署,既建构了国土空间规划体系的基本框架,也提出了要“加快国土空间规划相关法律法规建设”等关键问题。国土空间规划法治化与科学把握立法视域,是落实全面依法治国的必然要求。由于历史原因,现行各项空间性规划法律均为根据部门责权制定的单行法,存在着规划理念片面化、体系复杂化、法律碎片化等问题[2];在建立统一的国土空间规划体系和实现“多规合一”的背景下,需要对空间规划立法作系统审视。十三届全国人大常委会的“立法规划”已将空间规划立法列入研究论证类项目①;地方层面的空间规划立法工作也在酝酿和推进,甚至有的已经制定了地方性国土空间规划条例②。

就当前的空间规划法治研究而言,主要集中在立法模式、立法逻辑和内容框架等方面。关于立法模式,讨论的焦点主要有三方面:一是采取何种立法进路[3-5],二是遵循何种立法模式和采用何种立法体例[4-8],三是如何处理《国土空间开发保护法》与《国土空间规划法》的关系[6,8-9]。关于立法逻辑,主要是从立法定位、立法意旨、立法精神等层面进行分析[10],并试图从内在逻辑上厘清法律关系的主体、内容和客体[11]。关于内容框架,曾提出了构建“总则—规划体系—编制与审议—实施与监管—法律责任与附则”的立法框架[10],并探讨了规划权的界定和合理分配、私权的确认和保护等实体性规定[9]。这些法理视角的研究为空间规划立法提供了有益思路,但研究视域还需要进一步拓展。此外,无论选择哪种立法模式,新法必然会与现行的相关法律法规存在某些联系,构建系统、规范和有效的法律体系成为重要的立法视域;国土空间规划作为一项引领国土空间治理和可持续发展的战略性、基础性和综合性工作,不但立法站位要高,而且要首先明确其立法定位、进路、模式、秩序和衔接等核心问题,并将立法逻辑与制度建设的实践紧密结合起来。

2 国土空间规划立法与 法律衔接问题概述

2.1 现行国土空间治理的事项分类与立法

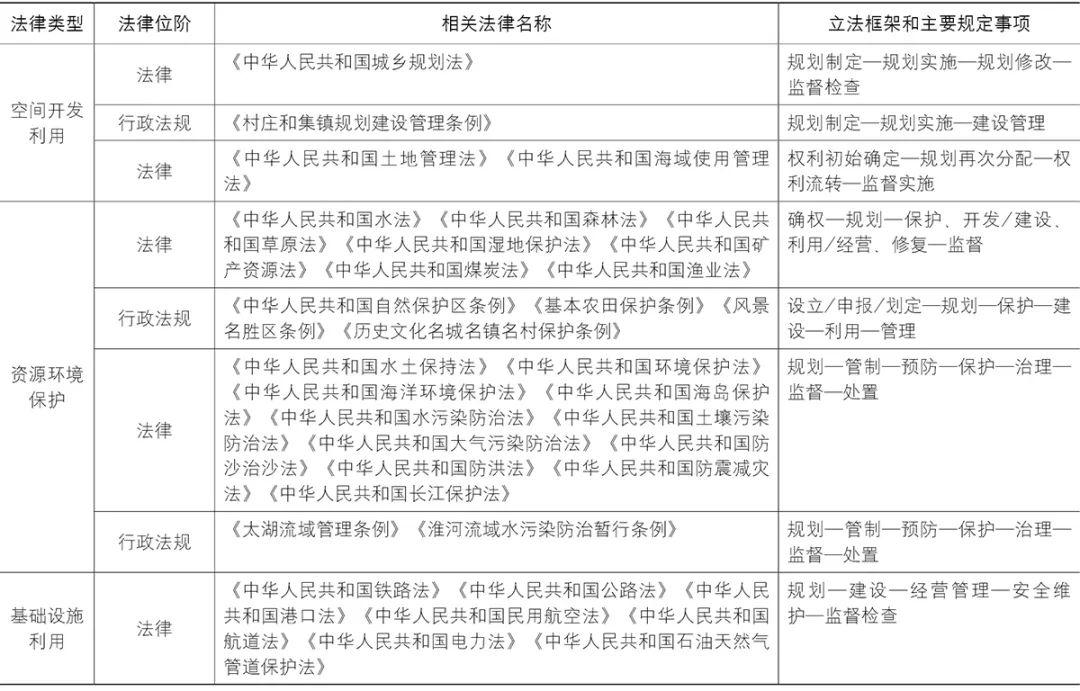

根据立法对象和立法目的,可将现行涉及空间治理事项的法律大致分为空间开发保护、资源环境保护和基础设施利用三大类,涵盖国土空间治理所针对的山水林田湖草沙等陆海域自然空间要素和城镇村等人工环境要素③。从立法框架来看,三大类空间性法律一般都是按照行政行为程序而制定,在规定事项方面则不同法律的侧重点有所不同(表1)。如侧重于指导土地和海洋空间使用的《土地管理法》和《海域使用管理法》,其中涉及按照物权归属逻辑的权利初始确定、再次分配、权利流转、监督实施的框架组织;侧重于资源保护利用的《水法》《森林法》《草原法》等,其创设的专项规划则作为其各自空间资源要素的治理依据;基础设施利用类法律则较为相似,侧重于基础设施的功能,涵盖了对规划、建设、经营管理、安全维护、监督检查等过程的规定。其中,第一类中的《城乡规划法》是唯一直接聚焦于建设空间规划的法律,是覆盖规划编制、审批、实施、监督、处罚的全流程的实体-程序法律。

▲ 表1 | 现行涉及国土空间治理的法律和行政法规概况

Tab.1 Overview of current laws and administrative regulations related to territorial governance

资料来源:根据相关法律法规整理。

2.2 新时代国土空间规划的立法与法律衔接问题

3 《国土空间规划法》的 立法进路、模式和体系内在关联

3.1 《国土空间规划法》的立法进路和模式

3.1.1 立法进路

《国土空间规划法》的立法选择修改现行的相关法律,还是另立新法,需要从立法质量与立法效率的综合角度来权衡。历史上这两种进路在空间性规划立法中均有发生。如《土地管理法》在1986年颁布后,先后经历了一次全面修订(1998年)和三次部分修正(1988、2004、2019年)。其中1988年和2004年为“适宪性”修正,即因宪法的修正而将土地使用制度和征地制度的具体表述作了调整;2019年的修正则是在充分总结改革实践成功经验基础上的具体制度创新和完善;而之前的1998年全面修订是首次以立法形式确立了以耕地保护为核心的土地用途管制制度。至于2007年出台的《城乡规划法》,则是在原《城市规划法》的基础上重新制定新法,主要是将法律调整对象从城市拓展至城乡,并明确了成文规划的法定地位、完善了公共政策导向和公众参与等制度[13];此后曾在2015年、2019年以修正的形式对《城乡规划法》进行了两次“打包修改”,但改动幅度非常小。在目前的规划实践中,相较于过去的“多规并行”,统一的国土空间规划体系建构已经明确;在此前提下,再行以修改既有法律来为国土空间规划立法已经不合时宜。同时,为了保证立法的严肃性,也应避免法律修订直接修改法律名称[14]。综上考虑,对国土空间规划事项以另立新法的进路更为合适。

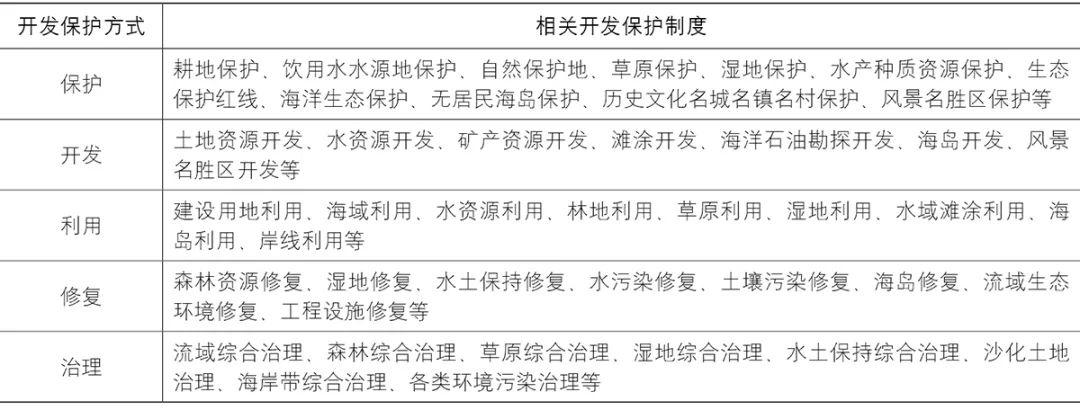

《国土空间规划法》与《国土空间开发保护法》的具体起草工作,可以根据这两部法律的调整对象和调整范围来明确。在生态文明建设的新时代,《国土空间开发保护法》的立法旨在建立统筹协调的国土空间保护、开发、利用、修复和综合治理的法律制度,内涵上似可以吸收《土地管理法》的有关内容,涵盖面可从土地扩大为国土空间开发保护的各个范畴。但需要看到,现行空间性法律中涉及的保护、开发、利用、修复和综合治理的具体制度相当复杂,且内容深度不一(表2);若要立法建构一套统一的国土空间开发保护规则体系,需要先对各类自然资源的开发和保护等行为的内涵作出界定,然后在责任主体、规划衔接、管控原则、修复治理、利益分配和违法惩治标准等方面建立起系统规则。这是一项庞大的工程,目前的理论储备和实践经验均存在着明显不足。在此情形下,立法进路以先制定一部指导国土空间规划编制和实施的《国土空间规划法》应更为可行;同时,鉴于目前各级国土空间规划的编制工作已经取得了很大进展,相应的立法已经刻不容缓。

▲ 表2 | 现行国土空间治理法律条文中关于自然资源开发保护的相关制度

Tab.2 Relevant systems on the development and protection of natural resources in the current legal provisions on territorial governance

资料来源:同表1。

3.1.2 立法模式

国土空间规划立法的模式选择,需要结合当前立法需求和法治发展阶段两方面的因素来判断。从当前立法需求看,生态文明、高质量发展等已经成为各部门法的共同价值追求,“多规并行”下的既有法律体系内部的不协调需要更高阶的立法来统筹和全面调整;只对特定领域的特定事项作出具体规定的单行法模式已显得不合时宜,因而需要向“提取公因式”的“基本法”(即为相关联的立法提供总纲)或是“内容和结构体系化”的法典(即吸收相关联的法律汇编成典)这两种模式进化。但从我国法治发展的阶段来看,空间治理领域的立法多样化、异质性特征明显,空间性规划与发展性规划、空间规划与相关联的各专项规划之间的关系尚未完全明晰,逻辑自洽的体系化水平尚不足以支撑国土空间治理直接从单行法及政策体系转化为法典。换言之,目前更为可行的是首先制定空间规划的“基本法”,并解决好各法之间的衔接问题,待条件成熟后再推进国土空间治理的法典化。

作为国土空间规划的顶层制度设计,《国土空间规划法》应是对包括土地和海洋在内的所有国土空间加以统筹布局和施行用途管制的主要法源,其立法范畴还包括对城市和乡村建设行为的规划管理赋权。应在法律施行和积累经验的基础上,再考虑将《国土空间开发保护法》与《国土空间规划法》等法律作体系性整合,以形成“适度法典”和实现更高层次的立法统合[6]。

3.2 《国土空间规划法》的法律定位及体系内在关联

3.2.1 公法中的行政法:与私法中的民法互相依存和补强

在法律关系的性质上,《国土空间规划法》属于公法范畴,是“国家干预”思维下的行政法律;通过规制主体(包括行政主体、行政相对人、行政法制监督主体)的行为,使其在法定范围内运行。具体可包括:(1)明确行政主体的规划权力和行使方式,赋予国土空间用途管制和建设规划管理的行政权力与职责;(2)赋予行政相对人以规划参与权、知情权、监督权,并明确行政救济程序,同时也规定行政相对人的义务;(3)规定监管主体对行政主体的规划编制和实施管理的监管责任和程序。

在法治政府的方略下,行政主体需要依据法律授权来行使规划权力,诸如行使空间规划编制和用途管制权和建设工程规划管理权;在国土空间规划体系之外,则不得另设其他空间规划;在行政许可颁发、行政处罚、征收补偿等行政裁量过程中,注重公众利益与个人合法权利的平衡和保护(比例原则、公平原则),规划制定和实施不得随意变更(信赖保护原则),并充分保障相对人的参与和救济权利(程序正当原则)。这些行政行为均与规范民事关系及民事权利的《民法典》有诸多关联性。另一方面,公民和各类社会主体在行政法域中是行政相对人,其行使权利和履行义务,同时也受到公法和私法的规制。由此可以推论,在国土空间规划治理上,《国土空间规划法》将与《民法典》具有相互交集和补强的关系。

3.2.2 行政法中的行政行为法:与行政组织、行政监督与救济法的交叉和配合在法律发挥的作用上,主体、行为、监督与救济构成了行政法的核心要素。《国土空间规划法》是规范自然资源等行政主管部门实施空间规划行政管理行为的法律规范,其主体部分属于行政行为法,同时也含有行政组织、行政监督与救济等法律内容。在相关的行政组织法中,如《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,其第十一条规定了“县级以上地方各级人大的职权”;空间规划是行政机关对国家和公民所拥有的自然资源物权的干预或限制,理应受各级人大监督。对人大和上级政府的监管权力和程序,需要在《国土空间规划法》的立法中予以明确。我国的行政监督与救济领域的相关法律制度还有待完善,在空间规划立法中需要关注这一点。诸如关于空间类规划的制定与实施,以往一般将其认定为抽象行政行为,公民和法人的救济诉求受限;由于规划不可诉,客观上导致了在建设进程中产生大量纠纷案件[15]。因而在空间规划的立法中要重视行政程序的严密性和合理性,包括重视公众参与的制度安排和引入民事约定等,以更有效地维护各方合法权利和减少纠纷。由于《国土空间规划法》与行政组织、行政监督与救济等法域的相关内容难免会有交叉,因而需要相互配合和衔接。

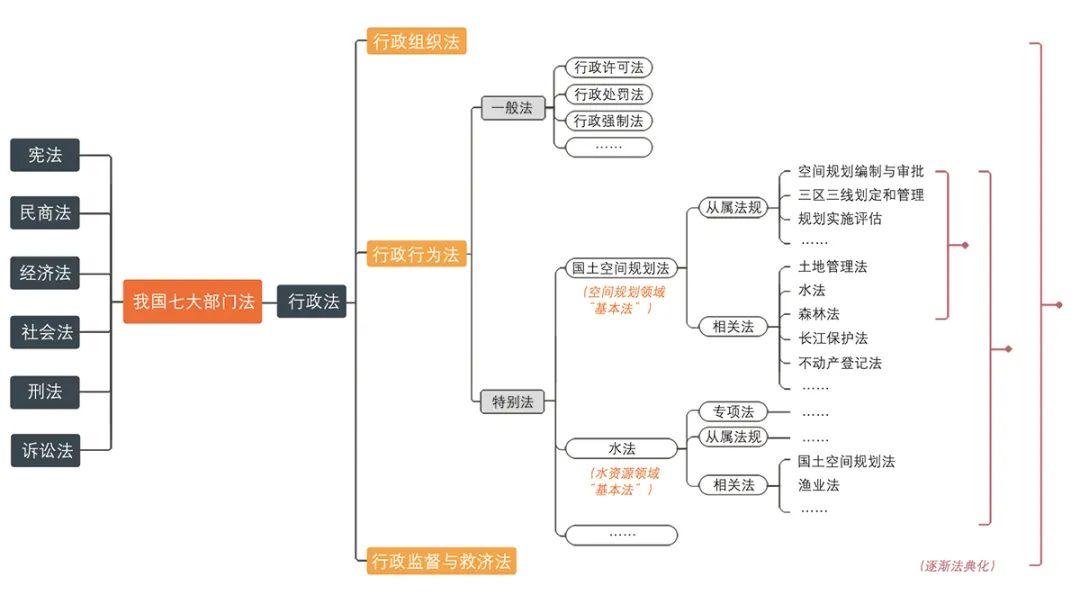

3.2.3 部门行政法中的“基本法”:是统领各空间规划部门单行立法和地方立法的上位法在法律调整对象的范围上,《国土空间规划法》是针对特定领域制定的法律规范和原则,区别于调整一般行政关系和监督关系的特别行政法,也称部门行政法。“建立国土空间规划体系并监督实施”是中央的重大部署和重大改革举措,因而《国土空间规划法》的制定应按照宪法精神和中央决策,体现“多规合一”后的规划理念、原则和制度建设的系统性,并化解以往单行法之间的矛盾。相对于空间治理中针对某类事项的“单行法”而言,《国土空间规划法》通过界定“国土空间规划”的基础概念和类型,为空间规划法律体系的建构提供指引,从而满足“基本法”对“单行法”调整范围的统筹协调要求,即明确“单行法”中涉及空间规划的内容均要以《国土空间规划法》为基本遵循。需要指出的是,“基本法”和“单行法”的概念是相对特定领域而言的,如《水法》在水资源领域中是“基本法”,而在空间规划领域则属于“单行法”。

《国土空间规划法》作为行政法中的空间规划领域的主干法和“基本法”,将成为其他相关“单行法”及行政法规和地方法规的上位法,唯此才能确保国土空间规划法律法规体系的内在秩序和相互衔接。如若立法机关认为《国土空间规划法》的立法时机尚不成熟,则需要授权国务院制定变通性暂行规定;但这种规定仍应具有“基本法”高度,以避免再出现“多规并行”的衔接难题。未来随着法理研究的成熟和实践经验的积累,可考虑由“基本法+单行法”的空间规划领域法律体系,演进为基于相关单行法统合的“部分法典+单行法”的国土空间规划和开发保护领域法律体系,并最终实现更高形式的法典化(图1)。

▲ 图1 | 《国土空间规划法》在我国法律体系中的位置及关联性示意

Fig.1 The position and relevance of the Territorial Planning Law in China’s legal system

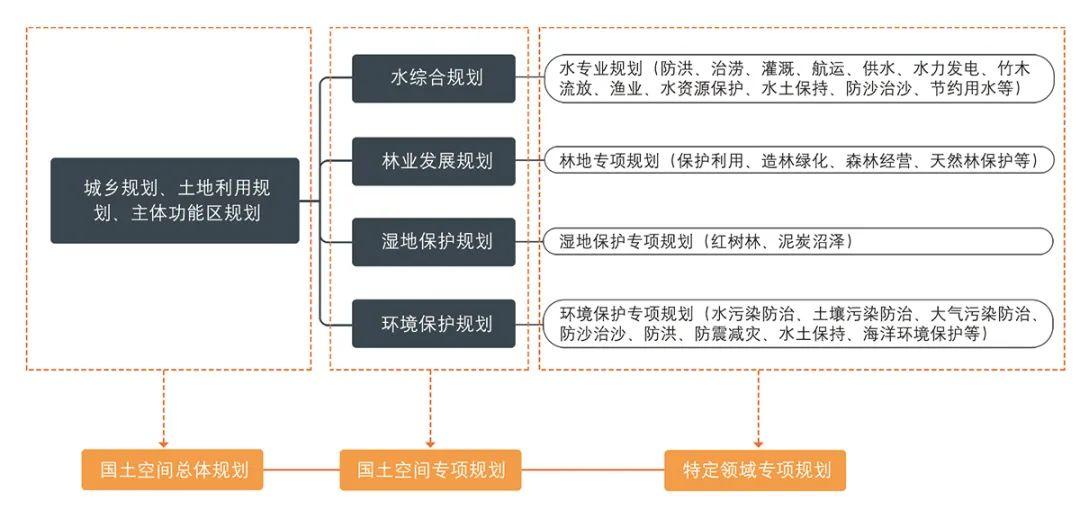

4 《国土空间规划法》与 空间规划治理的法律秩序

基于以上分析,《国土空间规划法》的制定需要解决与其他单行法的衔接问题,围绕规划编制与审批、空间用途管制与建设规划管控、规划实施监督与公共权利保障等重点立法内容,建立起以《国土空间规划法》为基础的空间规划治理法律秩序。其次是国土空间总体规划与专项规划的关系。涉及土地利用的专项规划众多,需要调整的法律关系极为复杂;在其特定领域内也已经形成“综合规划—专业规划”的分层次规划体系。根据《若干意见》规定的原则,国土空间总体规划要“强化对专项规划的指导约束作用”,“相关专项规划要遵循国土空间总体规划,不得违背总体规划强制性内容”[1];对此,需要在《国土空间规划法》的制定中做好相应的衔接性安排。如《水法》第十五条“流域范围内的区域规划应当服从流域规划,专业规划应当服从综合规划”;其综合规划可视为国土空间规划体系中的水专项规划,似可按照“国土空间总体规划—国土空间专项规划(水综合规划)—特定领域专项规划(防洪、供水、渔业、水土保持规划等)”的规划体系构建逻辑来加以衔接整合。此外,《若干意见》还提出了“海岸带、自然保护地等专项规划及跨行政区域或流域的国土空间规划,由所在区域或上一级自然资源主管部门牵头组织编制,报同级政府审批”[1],但这几类专项规划的法律地位,以及其与所在区域或所涉及到的多个行政区域的国土空间总体规划的关系等,也仍需要在《国土空间规划法》中加以界定(图2)。

▲ 图2 | 国土空间总体规划与专项规划的关系示意

Fig.2 The relationship between the territorial master planning and territorial sectoral planning

再次是关于详细规划的覆盖范围和作用。《城乡规划法》将“城市规划、镇规划分为总体规划和详细规划”;《村庄和集镇规划建设管理条例》中规定,编制村庄、集镇规划,一般分为村庄、集镇总体规划和村庄、集镇建设规划两个阶段进行;《风景名胜区条例》中也将风景名胜区规划分为总体规划和详细规划阶段。根据《若干意见》,在“多规合一”的国土空间规划框架下,在市县及以下(包括乡村地区)编制详细规划,这较以前的规划编制可谓有了实质性改变;而风景名胜区、国家公园等的总体规划则可视为国土空间规划体系中的专项规划,其详细规划则是特定单元详细规划。对上述几类特殊详细规划编制的覆盖范围、审批方式和管控等,均需要在《国土空间规划法》或配套法规中作出明确安排。

4.1.2 完善规划审批监管机制,明晰事权衔接

在2018年的国务院机构改革之前,各类空间规划的审批机制基本反映了各级政府的事权分配情况。如城市总体规划由本级人大审议、上一级政府审批;土地利用总体规划则是自上而下地编制和审批,以全国和省级为重点;海洋功能区划需要本级政府审核同意、上一级政府批准、报国务院主管部门备案。针对过去“重编制轻实施”“重审批轻监督”的倾向,以及审批时间长、监管不落实等弊端,《若干意见》提出了“谁组织编制、谁负责实施”“谁审批、谁监管”[1]的原则;在相应的立法中需要明确分级编制、审批、实施和监管的主体和职责。关于专项规划的审批和监管的立法还需考虑部门之间的规划事权分工与衔接关系。根据目前的规则,一是由本级政府批准(如草原规划、湿地保护规划、土壤污染防治规划、环境保护规划等);二是由上一级政府批准(防沙治沙规划),或是需要报上一级主管部门备案(防洪规划、防震减灾规划);三是少数规划需要跨级政府批准(如县级海岛保护规划、港口总体规划等)。一般而言,各类保护区规划(自然保护区、风景名胜区、历史文化保护规划)的审批权限均较高,大多由国务院或省级政府审批;在此情形下,如果专项规划的审批主体等级高于相关的国土空间总体规划,则会出现专项规划与总体规划谁为依据的问题。解决的思路是将专项规划中涉及的空间管控与重大事项作为总体规划需关注的主要内容,并将“与国土空间总体规划的符合性审查”作为相关专项规划审批的前置性条件[17]。此外,规划修改也是规划实施环节中非常重要的一个环节,涉及到规划编制审批制度的设计。规划修改一般按照原审批程序进行,但也有例外,如根据国务院有关条例,村庄和集镇总体规划的局部调整只需要报县级政府备案;类似的还有风景名胜区总体规划(除重点内容以外的其他内容修改报原审批机关备案),而国道规划的局部调整可以由原编制机关决定。此外,上海、武汉等城市还曾尝试过控制性详细规划的差别化审批程序,即某些局部调整不需要走正式的修编程序。参考现行规则和实践经验,《国土空间规划法》的立法既要维护规划的严肃性,同时也要有利于提高规划运作的效率;在新的立法中,似可考虑按照是否为强制性内容及修改幅度,规定不同严格程度的修改程序。

4.2 规划监督与公共利益保障

4.2.1 完善监督和责任机制

行政监督是我国国土空间规划实施监督的主要方式,以往监督检查的责任主体主要为县级以上人民政府及其主管部门,有的还在主管部门或重点地区下设专门的监督管理机构;但这种既当“裁判员”又当“运动员”的监督检查体系难以保证监督的公正性。为了改变这一状况,国务院主管部门牵头逐步建立了国家督查制度,目前的土地督察、城乡规划督察、海洋督查等具有独立性、实时性、专业性特色与优势。从法制视角看,目前仅有土地督查制度纳入了《土地管理法》,该项督察侧重于对非法占地行为的查处;城乡规划督查发出的督查建议书和意见书的约束力相对有限,实际也很少发出,据称绝大多数为口头沟通和非正式渠道解决[18];海洋督察对地方政府的整改落实效果多为通过文本审阅而进行核查,“回头看”的专项督查较少[19]。《若干意见》对国土空间规划编制与监督实施给予了同等重视,在相应的立法中也应得到充分体现。在现行法律的条款中,多采用以法律责任“兜底”的事后监督机制,即在违法行为发生之后由行政机关进行查处,较忽视动态监测、实施评估等机制在事前、事中监督检查中的作用。国土空间规划从编制到实施应是一个持续的过程,行政监督应成为掌握国土空间资源开发保护和城市规划建设状况的重要手段;要通过立法建立起动态监测、实施评估、反馈优化和行政问责的系列制度。法律责任与行政违法或行政不作为相联系,监督检查则是其中的关键环节。行政相对人承担法律责任的主要形式是限期拆除、缴纳罚款、停产停业等。但目前同样的违法建设行为,在不同法律中的强制执行主体不同,导致执法难度和效率存在差异;如《城乡规划法》《电力法》《公路法》《水法》等对现行违法建设行为规定了可由行政机关强制执行;《土地管理法》《港口法》则规定了由行政机关申请人民法院强制执行;还有部分法律,如《防洪法》,对执行主体未作明确规定。在实践中,对违法占地、违法建设往往以缴纳罚款来结案,或是“以罚代拆”,客观上会导致违法成本不高。此外,目前只有《土地管理法》明文规定了“非法占用土地”的刑事责任,其他法律只是抽象规定了“构成犯罪的,依法追究刑事责任”,但刑责并不明确。在现实中,对诸如破坏草原的违法犯罪行为的查处是以全国人大常委会的立法解释(《关于刑法第228条第342条第410条的解释》)和最高人民法院的司法解释(《最高人民法院关于审理破坏草原资源刑事案件应用法律若干问题的解释》)为依据。

在国土空间规划和空间资源开发保护领域的立法中,需要汲取以往的经验教训;尤其要注意,如果长期缺乏对行政违法行为和刑事责任的明文界定,难免会影响该领域的治理能力建设和法治水平提高。

4.2.2 重视公众权利保护

总体来看,现行空间规划法律中涉及公众权利保护的内容尚偏少;现有的法律条款主要是关于规划编制中的批前公示、征求意见等知情权和参与权,对违法行为检举控告的监督权,以及对侵权行为的救济权和损害赔偿请求权。城乡规划法律中规定了应当公示和听证的情形,包括规划报送审批、规划实施评估、征地补偿方案、建设工程设计方案等,基本都是听取公众意见的程序性规定;对公众意见的采信方式则没有规定,在现实中基本是由规划行政主管部门自行决定。由此可见,公众参与制度还有待完善,急需以程序公正来保障各社会主体的合法权利。此外,为了切实保护公民和法人的合法权利,对诸如划定为生态保护区和历史文化保护区后的用途管制应与补偿机制相衔接。这方面的立法和制度建设也有待完善。

5 《国土空间规划法》与 现行法律体系的衔接

在全面推进依法治国的进程中,建立完备的法律规范体系至关重要。就《国土空间规划法》的制定和施行而言,需要从体系衔接和事项衔接两方面与现行法律体系进行衔接。

5.1 体系衔接:现有法律体系下的调整和完善

《国土空间规划法》等新法的出台必然会引起现有法律体系下的规则调整。这需要立法机关通过新立、修改、废止、解释等手段来厘清各类法律之间的关系。

一是新法出台后,需要同步废止对应的旧法,并制定或调整配套法律和法规[20],以完善现行法律体系和相关的制度建设。此外,对于不宜由全国人大及其常委会作出规定的具体制度,也应明确基本原则,并作出相应的立法或调整(包括行政法规和部门规章)安排,如国土空间规划编制和审批、三区三线划定和管理、规划实施评估等具体制度,可以由国务院或相关主管部门制定配套行政法规和部门规章。

二是甄别相关空间规划法律。对于明确不再编制或需要整合的空间规划类型,需要对与之相关的法律加以甄别,或是废除或是调整,使之与《国土空间规划法》相衔接。从立法技术角度看,在《国土空间规划法》起草过程中就要对关联法律(诸如《土地管理法》)的修改加以研究,督促起草单位提出联动修改或在立法后集中打包修改相关法律。针对那些修改条文少、修改内容共识度高的法律可作一次审议修法[20],这可大幅提高立法效率,并增强法律体系的系统性、整体性和协同性。

三是加强法律解释,提升新法实施的效用性。法律解释主要针对法律制定后某些规定需要进一步明确具体含义,或是在出现新的情况后需要明确适用法律依据等问题。在制定一部新的法律后,运用法律解释予以补充说明的情况较为常见,这也是提高法律效用性的重要手段。诸如详细规划能否作为司法审查要点、违法行为的罪刑法定原则如何体现等,均可以通过司法解释来明确司法实践中的价值取向和判断标准;至于某些法律中难以具体展开描述的规定,还可以通过立法解释来明确阐述立法机关的立法意旨。5.2 事项衔接:确保制度间的连贯性和制度的有效性

在体系明晰的法律框架下,不同法律之间需要在程序和实体内容上相互衔接,以免产生法律与法定规划的指引不连贯等问题,以及出现法源矛盾。

一是首先完成主干法的立法。《国土空间规划法》的立法因应了我国空间规划体系改革和治理诉求,将中央的重大部署制度化,将确定的事项法定化。具体而言,这项立法要确立生态文明改革的成果,明确国土空间开发保护格局和空间资源用途管控的规划制度,同时也要优化建构城市和乡村规划管理及建设规划许可等制度框架;还包括国土空间规划编制和修改的分级审批制度,三线划定、调整和管控制度,陆域海域空间资源使用、用途转换等许可制度,临时使用许可的管理制度,确权登记与用途管制的关联制度,与国土空间规划实施相衔接的自然资源督查制度,动态监测评估预警的监管制度,规划编制和实施过程中的公众参与制度,相关的法律责任和救济制度等。

二是尽量避免重复立法。法律衔接还要求法律体系的各个组成部分之间具有逻辑性,这就要求对同一事项不能重复立法,以免导致歧义和混乱;在法律条款的具体表述上完全不重复难以做到,但要尽量避免出现大的重复。《国土空间规划法》的立法应提取现行法律中涉及空间规划的“公因式”;其本身并不需要面面俱到,只需要明确规划编制层级和重要的分区及控制线等规划编制内容,并阐明国土空间总体规划与详细规划及各专项规划的衔接关系,明确规划实施的许可制度、规划实施评估和监督制度、公众参与和救济制度、法律责任和处罚机制等要件。对总体规划、详细规划和各专项规划的内涵和编制要求,以及空间管制等具体制度,则可以在单行法律和配套法规中加以阐释;至于产权登记、自然保护地权属等立法内容,则可留有与其他法律的接口;部分事项还可以根据《立法法》的规定在地方立法中创设和规制。

三是防止出现法源矛盾。由于国土空间规划的层级和类型较多,相关的技术体系和行政事务复杂,因而法源性依据众多;在以往“多规并行”的情形下,各部门规划各有其法律法规依据。在建立“多规合一”的统一国土空间规划体系后,防止出现新的法源性矛盾应是改革的底线要求。这就要求在新法制定和后续推进的其他法律修改过程中,首先要明晰各类规划的作用定位和相互关系,进而明确国土空间总体规划的纵向传导和横向指导约束机制及衔接要求;同时还要完善分级审批制度,各专项规划的审批权限应根据与总体规划的层级关系加以安排或作必要调整。在微观层面,针对涉及的国土空间资源使用和管控制度,要建立统一的规划分区和用地用海分类国家标准,以避免出现用途管制技术依据的不一和管控失效。

6 结语

国土空间规划体系建构和国土空间规划编制工作的推进已经到了一个关键阶段,国家层面的空间规划法律供给已经刻不容缓。在此背景下,对《国土空间规划法》的立法视域、法律秩序与体系衔接等问题做深入研究具有重要的现实意义。本文首先提出了国土空间规划立法与法律衔接这一命题,然后论证《国土空间规划法》的立法进路、模式和法系关联,进而阐述《国土空间规划法》的法律秩序问题,最后就《国土空间规划法》的体系衔接和事项衔接阐释了与现行法律体系的衔接问题。

在依法治国和提升国家治理能力的新时代,国土空间规划立法要具有高度和统领性,需要为国土空间规划的体系建构和运作提供科学、统一、稳定的法源依据。在现实中,国土空间规划领域有很多配套的法规、规章和技术标准等文件将要随着新法的颁布而制定或修改;而任何的单项或局部规则创建,均要注意与整个空间治理体系及法律法规体系的衔接性,并要服从改革创新的整体逻辑。注释

① 全国人大环境与资源保护委员会经研究认为,制定国土空间规划法具有必要性和可行性;国土空间规划体系已总体形成,《全国国土空间规划纲要(2021—2035年)》已颁布实施,立法工作已经具备比较好的基础(全国人大环资委建议适时开展国土空间规划法立法工作,新京报,2022-12-14)。

② 需要指出的是,地方制定“国土空间规划条例”必须要遵循《立法法》的规定,要有上位法依据,或是获全国人大授权。③ 基于国土空间治理的内涵,以及新立法与现行法律体系的衔接难度和迫切程度,本文以全国人大制定的法律为探讨重点,以国务院制定的行政法规为补充;部门规章、地方性法规、政府规章和其他规范性文件则可以在解决上位法的定位与衔接问题后再作讨论。

参考文献

[1] 新华社. 中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见[EB/OL].(2019-05-23)[2023-02-20]. http://www.gov.cn/zhengce/2019-05/23/content_5394187.htm.

Xinhua News Agency. Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on Establishing a Territorial Planning System and Supervising Its Implementation[EB/OL].(2019-05-23)[2023-02-20]. http://www.gov.cn/zhengce/2019-05/23/content_5394187.htm.

[2] 黄锡生,王中政. 我国《国土空间规划法》立法的功能定位与制度构建[J]. 东北大学学报(社会科学版),2021,23(5):81-87.HUANG Xisheng,WANG Zhongzheng. Function Orientation and System Construction of the Legislation of China’s Spatial Planning Law[J]. Journal of Northeastern University (Social Science),2021,23(5):81-87.

[3] 张忠利. 生态文明建设视野下空间规划法的立法路径研究[J]. 河北法学,2018,36(10):45-58.ZHANG Zhongli. Research on Ways of Spatial Planning Legislation under the Background of the Development of an Ecological Civilization[J]. Hebei Law Science,2018,36(10):45-58.

[4] 王操. “多规合一”视阈下我国空间规划的立法构想[J]. 甘肃政法学院学报,2019(6):132-145.WANG Cao. Legislative Conception of China’s Spatial Planning from the Perspective of “Integration of Multiple Planning”[J]. Journal of Gansu University of Political Science and Law,2019(6):132-145.

[5] 田亦尧,王爱毅. 国土空间规划立法的法体模式及其选择标准[J]. 国际城市规划,2021,36(3):83-90,135.TIAN Yiyao,WANG Aiyi. The Structural Model of Law and Selection Criteria of the Legislation of Territorial Spatial Planning[J]. Urban Planning International,2021,36(3):83-90,135.

[6] 徐玖玖. 国土空间规划的立法统合及其表达[J]. 中国土地科学,2021,35(3):9-16.XU Jiujiu. Legislative Integration and Expression of Territorial Space Planning[J]. China Land Science,2021,35(3):9-16.

[7] 肖军. “多规合一”与国土空间规划法的模式转变[J]. 北京社会科学,2021(8):67-76.XIAO Jun. Multi Planning in One and the Mode Transformation of Land Space Planning Law[J]. Social Sciences of Beijing,2021(8):67-76.

[8] 孙聪聪. 《国土空间规划法》的立法体例与实体要义[J]. 中国土地科学,2022,36(2):19-27.SUN Congcong. The Legislative Structure and the Substantive Regulation of the Territorial Space Planning Law[J]. China Land Science,2022,36(2):19-27.

[9] 李林林,靳相木,吴次芳. 国土空间规划立法的逻辑路径与基本问题[J]. 中国土地科学,2019,33(1):1-8.LI Linlin,JIN Xiangmu,WU Cifang. Research on the Logic of Legislation on Spatial Planning in China and the Relevant Legal Issues[J]. China Land Science,2019,33(1):1-8.

[10] 严金明,迪力沙提 亚库甫,张东昇. 国土空间规划法的立法逻辑与立法框架[J]. 资源科学,2019,41(9):1600-1609.YAN Jinming,DILISHATI Yakufu,ZHANG Dongsheng. Legislative Logic and Framework Design of Spatial Planning Law[J]. Resources Science,2019,41(9):1600-1609.

[11] 张彤华. 构建国土空间规划法律制度的一些思考[J]. 城市发展研究,2019,26(11):108-115.ZHANG Tonghua. Some Considerations on Building Legal System of Territorial Spatial Planning[J]. Urban Development Studies,2019,26(11):108-115.

[12] 孙施文. 国土空间规划的知识基础及其结构[J]. 城市规划学刊,2020(6):11-18.SUN Shiwen. The Type and Structure of Knowledge in Territorial Spatial Planning[J]. Urban Planning Forum,2020(6):11-18.

[13] 孙忆敏,赵民. 从《城市规划法》到《城乡规划法》的历时性解读——经济社会背景与规划法制[J]. 上海城市规划,2008(2):55-60.SUN Yimin,ZHAO Min. From City Planning Law to City and Countryside Planning Law:Socio-economic Context and Planning Legislation[J]. Shanghai Urban Planning Review,2008(2):55-60.

[14] 孔德王. 论我国法律修改的三种方式[J]. 四川师范大学学报(社会科学版),2018,45(4):48-53.KONG Dewang. Three Ways of Legal Modification in China[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Sciences Edition),2018,45(4):48-53.

[15] 聂帅钧. 论控制性详细规划的可诉性及其司法审查进路——基于相关裁判文书的实证分析[J]. 甘肃政法学院学报,2020(4):101-114.NIE Shuaijun. On Justiciability of Regulatory Detailed Planning and Its Approach to Judicial Review[J]. Journal of Gansu University of Political Science and Law,2020(4):101-114.

[16] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜,为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2023-02-20]. http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.XI Jinping. Holding High the Great Banner of Socialism with Chinese Characteristics,Uniting for the Comprehensive Construction of a Socialist Modernized Country:Report at the 20th National Congress of the CPC[EB/OL].(2022-10-25)[2023-02-20]. http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[17] 陈川,徐宁,王朝宇,等. 市县国土空间总体规划与详细规划分层传导体系研究[J]. 规划师,2021,37(15):75-81.CHEN Chuan,XU Ning,WANG Chaoyu,et al. Transmission between National Territory Spatial Plan and Regulatory Plan at City and County Level[J]. Planners,2021,37(15):75-81.

[18] 于洋. 公益性规划申诉制度的困局与消解——以规划督察制度为视角[J]. 城市规划,2018,42(4):75-83.YU Yang. Dilemma of Public-Interest Planning Appeal System and Its Resolution: A Perspective of Planning Supervision System[J]. City Planning Review,2018,42(4):75-83.

[19] 张良. 国家海洋督察的限度及其完善[M]//崔凤,赵宗金. 中国海洋社会学研究. 北京:社会科学文献出版社,2021.ZHANG Liang. Limitation and Perfection of National Marine Supervision[M]//CUI Feng,ZHAO Zongjin. Chinese Ocean Sociology Studies. Beijing:Social Sciences Academic Press,2021.

[20] 黄海华. 新时代法律修改的特征、实践和立法技术[J]. 中国法律评论,2022(5):172-181.HUANG Haihua. Characteristics,Practice and Legislative Techniques of Law Changes in the New Era[J]. China Law Review,2022(5):172-181.

文章来源